2009�N�W��28��(��)

�@���悢��A���̓��B�n�C�f���x���O�̖����߂��肾�B

�� in Heidelberg

�@�N���E����v���U�ł̒��H�B������A���ƂQ�l�B���X�g�����͋Ă��邯��ǁA�J�h�̐Ȃɖڂ��s���Ă��܂��B�u�悵�A���������v�Ƃ˂炢��t�����Ȃɂ́A��q�̈�Ƃ��āA�E�F�b�g�E�e�B�b�V�����u����Ă����B���{�l���B���{�l�͒����̐Ȃ��D�܂Ȃ��l�������悤���B�킽�������́A������ɋ߂��A������̃R�[�i�[�ɐȂ��߂��B���X�g������X�^�b�t�ͤ���傤���������Ȃ��B�̖����z�������̊Ԃɂ��p�������A�H��������ɗ���BA��������ł����Ƃ������

Thank you�I �ƌ����Ă��ԓ��Ȃ��B

�@�����̎p���Ȃ��B���H����قnjy�����Ă���̂��낤���B����Ƃ��J�g�W�������̂��B

�@10:00��C��������Ă���B�����O���ڂ�����A�����֒��ڂ��B�t�ɂ킽�������͎��̏Z�܂��⌤�������ē�����Ȃ������Ȃ��B�킽�������͉ב�������Ă���A�g����Ȃ������i�A�e�B�b�V������H�ނ���������Ă��炤�B�r�[������ʂ������Ȃ�(����A����ł��g�̂Ɉُ�͂Ȃ������炵��)�B

�@�`�F�b�N�A�E�g�����A�ו����N���[�N�ɗa���āA�s�����w�ɏo���B

�@�܂��̓n�C�f���x���O��w���߂����B���C���X�g���[�g���܂��l�o�͏��Ȃ��B

�� �n�C�f���x���O��w

�@���ꂱ���������瑶�݂��Ă���Z�ɂȂ̂� Neue(�V����)�Ƃ���B�V�����L�����p�X�͍x�O�ɕʂɂ���Ƃ����B

�@C�������j���̈���ɒ��u���Ă���u���ۊ��@�v�̋����̘L���B�ċx�݂Ȃ̂Ŏ{������Ă���A���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B<�ʐ^�E>�͉����̃��X�g�B

�@C�����u���Ќ��Ă����Ƃ悢�v�Ɗ��߂Ă��ꂽ�u�w���S�v�B���ꗿ���Ƃ�B�S���Ƃ����C���[�W�������ē����Ă݂�ƁA�ӊO�ƊJ���I���B

�@�ǂɂ́A�ꏊ�ɂ���Ă͏��ɂ����������M�b�V���B���{�l���s�҂̂���͂Ȃ������Ǝv���B

�@���������w���S�ɂ͂ǂ�ȏꍇ�ɓ������̂��H�@�ɂɂ������ė������������Ƃ��Ă��A�S�ɖ����c���̂́u����܂ł̒p�v�Ƃ����ӎ��͂Ȃ������̂��낤���B���̋^��������������Ă��ꂽ�̂́A�A�����B���������B

�@�����Ƃ����Ă����Ȃ蕝�����邪�A�����͋ւ����Ă����B����������̋ւ�Ƃ��w���͂��Ƃ�₽�Ȃ������B������A�����������w�������e�����B�w���́u�I���͗E�C�����邾�낤�v�ƈӋC�����Ė����c�����Ƃ����̂��Ƃ����B

�@<�ʐ^��>����̓g�C������A�����ƁB���������̐�Ǝ��e���̎ʐ^�ɂ��������B

�@�u���B�������f���炵���B�����ł��ʓr�A���ꗿ�B

�@������x�̌��w�҂��W�܂�ƁA�����J���ē����ɐ�������A��������B�ŏ��̓h�C�c��A�����p��B�ǂ�����킩��Ȃ��B�W�̂����AHave

you ever seen �W�����H�@�Ƃ�����ɕ����Ă���B�킽���ɖ₤�Ă���ƋC�Â��܂łɤ���Ԃ����������B�u�����A�킽���H�v�ƌ������Ƃ���ŁA�����N�������BNo.�Ɠ�������A���Ƃł��Ќ���悤�ɂƌ���ꂽ�B�����́ANot

yet�D�������ł���ˁB

�� ���X�߂���

�@���������h�C�c�֗����̂ɁA�J�Ò��́u���E����v���݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�͂��߂���\�肵�Ă��Ȃ������Ƃ͂����A�T�b�J�[���݂Ȃ��̂ͤ��͂�S�c�肾�B���߂āA�T�b�J�[�́A�����ēS���̎ʐ^�W�ł���ɓ��ꂽ���ƍl���Ă����B

�@����܂ł̊X�ł́A�s���ŏ��X���������邱�Ƃ����Ȃ������B�w�̏��X�ɂ͎G�������Ȃ������B�����́u��w�̊X�v��������A�V�����X���Ï��X������B���s�X�̃��C���X�g���[�g������钆�Ŋm�F�ł��Ă����B�V�����X�ɓS���������邱�Ƃ͂���̂����A��O�����ICE�܂Ŏ��^���Ă�����̂�������Ȃ������B

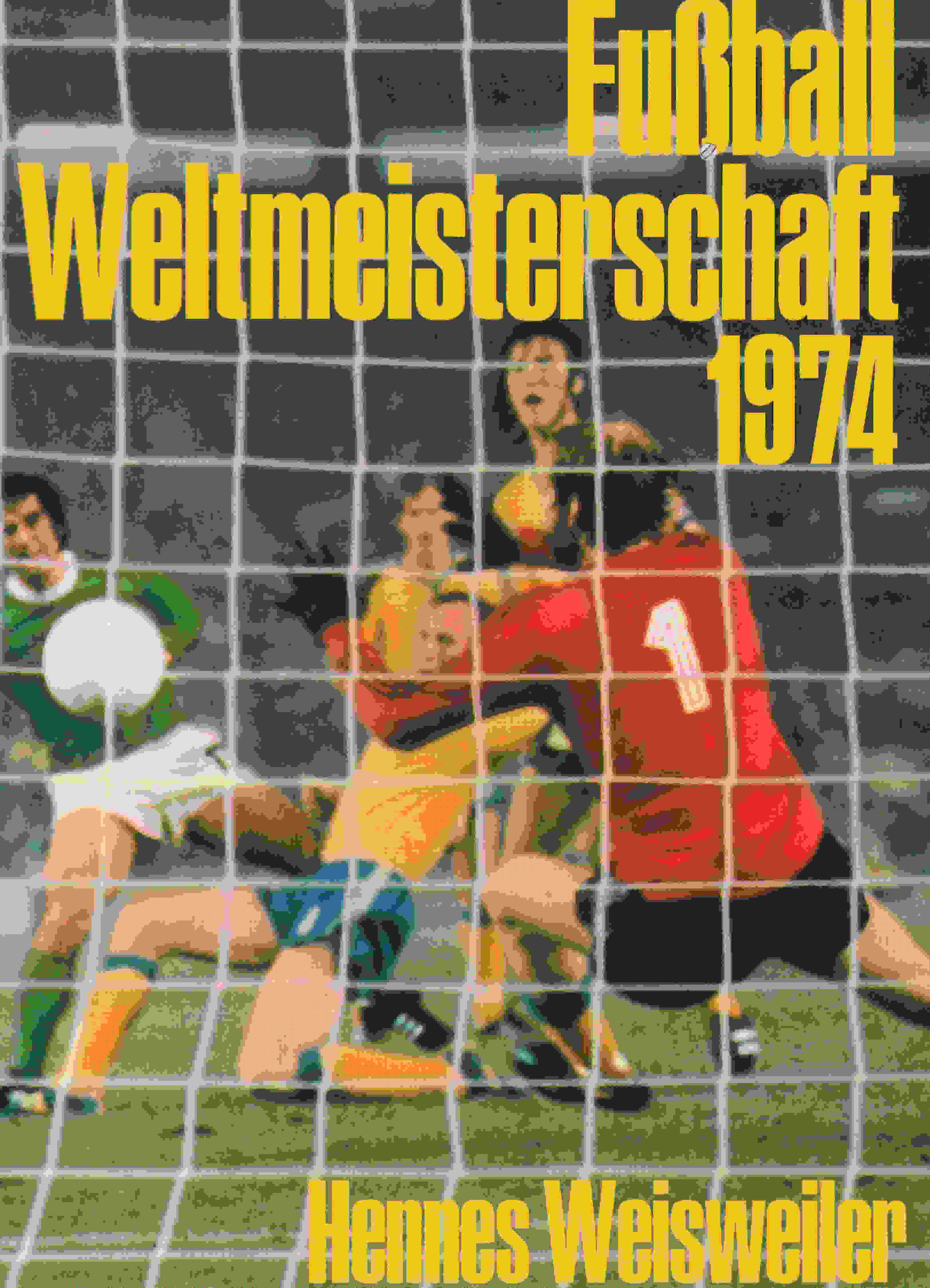

�@�Ï��X�̒n���ɍ~�肽��A�X�|�[�c�ʐ^�W�̃R�[�i�[���������B�I�����s�b�N�ł̃h�C�c�I��̊����Ԃ������̂̋߂��ɁA���[���h�J�b�v1974�iWM74�j�̎ʐ^�W���������BBeckenbauer��Vogts�ȂǁA���ۂɂ݂����Ƃ̂���I�肪������ې[�����B������̂݉q���������p���ꂽ�B�^��Ȃǂł��Ȃ������̂Ť�����������I�[�v������[���̃e�[�v���R�[�_�[�Ř^�������̂������B

�@����Ȏv���o�b��A���͕����Ă��ꂽ�B���҂̃w�l�X�E�o�C�X�o�C��-�́A1969�N�Ƀ{���V�AMG�𗦂��ė����������Ƃ�����B�P�����̈��w�ŃR�[�`�w��������T�b�J�[�R�[�`�̌����߂ł��������ƕ������B70�N��ɎO�HFC����{��\�ɉe����^�������_�Ƃł���B

�@�w�\������������ł��邪�A��TհہB���ɂɎd�����Ă�����̂Ɠ������̂����m��Ȃ����A���n�Ŕ������ƂɈӋ`������Ƃ���������t���čw�������B

�@�S�������T�������������A�N�w�̓��ւ܂�鎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ�̂ŁA������߂ēX���o���B�������A�y�Y�����Ă��Ȃ��̂ŁA���݂͓݂��Ȃ�A�l�p�[���l�̓X�ōȂ̃J�[�f�B�K�������߁A�P�[�e�E�E�H���t�@���g�ł́A���[�e���u���O�ōT���Ă������y���M���̊ߋ�����B

�@���{�̊ό��n�ɂ́A���O�̓��������������邪�A�����ɂ́u���O�̓������{�[���y���v���������B�������h�C�c�l�̖��O���B

�@Franz��T�������Ȃ��ABerti���Ȃ��AGoeld��Wolfgang��Rainer���Ȃ��B�������̂�Guenter�����B�T�b�J�[�t�@���̗F�l�p�ɂƂQ�{���߂��B���ꂼ��̃t�@�[�X�g�l�[���́A�x�b�P���o�E�A�[�A�t�H�b�N�c�A�~���[���[�A�I�x���[�c�A�{�[���z�t�̂��́A�����čŌ�̓l�b�c�@�[�BEURO1972�ł͗D���̗����҂��������AWM74�ł͕s���A���h�C�c��݂̂̏o��ɏI������B69�N�Ƀ{���V�A�l�f�̈���Ƃ��ė��������Ƃ��ɂ́A�v���O�����Ɂu66�N�����h�����ɏo��A�T�b�J�[�̌|�p�ƂƌĂ��v�ƋL����Ă����B�������L�^�ׂĂ����O���Ȃ��B�����ɂ͏o�ꂵ�Ă��Ȃ������̂��B����Ȃ��Ƃ��v���o�����B

�@���W�ŁA����ł̕����߂����邽�߂̏��ނ�n�����B

�@�����A�N�w�̓��։��]�T�͂Ȃ��Ȃ����B

�� �n�C�f���x���O���

�@���C����X�g���[�g����P�{���ɓ���Ƥ�ՐÂȊX���݂������B����ꂽ�I�t�B�X�⏬����X�܂�����ꂽ�B

�@����ւ̓P�[�u���J�[���ʂ��Ă��邪�A�Ⴂ�킽�������́A�}�s�ȍ₾���Ă��̂Ƃ����Ȃ��B�A�W�A�l�̒c�̂ͤ�o�肩�������̤̂�r���ň����Ԃ����B�P�[�u���J�[���ȁB

�@���܂�ŗ���������A���܂芾���������ɓ����B�R�̒����ɐΑ���̍ԁA���̐��^�Ԃ̂͂���������ςȍ�Ƃł��������낤�B13���I�ɑn�����ꂽ���̏�A����傪���̎��X�̌��z��@���g���ĉ������Ă���̂ŁA���܂��܂Ȍ��z�l����������̂��Ƃ����B

�@���a���R�`�S�b�͂��郏�C���M�B����ȎR��Ɂu��̔����فv���������B

�@���ꂽ��������B����E���̔����̂Ȃ��肾�낤�Ƒz���������A�n�C�f���x���O�̊X�͔�������Ȃ������Ƃ��B���ǂ��̓��͒e��ɂƂ��Ďg���A�͂邩�̂Ɍɓ��Ŕ������N����A���̂悤�Ȏp�ɂȂ����̂��Ƃ����B

�@<�ʐ^�E>�G��U�����݂������A���H���ȁB

�@�l�b�J�[��㗬����

�@�l�b�J�[�쉺�������B�E�̓��͐��싳��B

�� �h�C�c�Ō�̐H��

�@�R���牺��āA�܂��͒x�������сB�C�^���A�����A���H�ۂł͂Ȃ��뉀�Ƀe�[�u������ׂ�X�B

�@�A�C�X�R�[�q�[�Ƃ́A�R�[�q�[�t���[�g���B

�@����ȋ����̂Ȃ�����̎ʐ^�͌������Ƃ��Ȃ��B����͋M�d�Ȏʐ^���B���j�́u������͂����j�R�j�R���Ă��邩�礂���ȕ\��͂������Ă���v�Ƃ����B�킽���͂���ȂɃj�R�j�R���Ă���̂��낤���B�������Ƃ��Ă��A�Ȃ̕\��͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�M�d�i�͉����̒��Ɏ�Ă��邪�A���̗l�q���悭�킩��B����͂��܂��Ȃ��B���������܂肤�܂��Ȃ������B�Ō�̐H���Ȃ̂ɁA�c�O�B

�@�킽���̔w��̃e�[�u���ɂͤ���{�����̓�l�A�ꂪ�������A���̊Ԃɂ������Ă����B

�� �V���g���o�X�ŋ�`��

�@�z�e���̗��̓o�X�Z���^�[�ɂȂ��Ă���A�t�����N�t���g��`�Ƃ̊ԂɃV���g���o�X���^�]����Ă���BC�����S���ɂ���ė����Ƃ��ɁA��`�������Ă����̂��B�S���̏�ԋ�����L�������Ƃ��낾���A��芷��������̂ŁA�o�X��I������B���̃o�X�̗\��ŁA�Y�ꂪ�������Ƃ��N�������B

�@�o�X�Ƃ����̂Łu�����W���o�X�v���x�̎ԗ���z�����Ă����B������26����C������\�������ǂ��ƕ������B�B���p�҂������낤�Ȃ��ƍl���āA27����A�����قĂ�t�����g�ɗ\���\�����B�D�G�Ȣ�ߑO�̣�X�^�b�t�Ȃ̂ŁA�����ɘb���ʂ����B���t�g�n���U����Ԏ������邪�A�[���ɂ͔������邾�낤�Ƃ����B

�@�J�[���X���[�G����A��A�z�e���̢�ߌ�̣�X�^�b�t�ɗ\��͍̂ꂽ���ƕ����B�킽���̃`�F�b�N�C����S��������Ԃ�����ڂ��ȣ���o�����́A�\�X�g�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�u�킩�莟��A�����Ƀ��������Ă����v�Ƃ̂��Ƃ��������A�[��ɋA�ق��Ă������͂Ȃ��A���b�Z�[�W�����v���_�ł��Ă��Ȃ������B

�@28�����A�q���̓d�b�������B����͗\��̌�����Ɣ��f���AA������b���������B

�@�u���͂悤�������܂��AB�ł��v�B�t�����g����ł͂Ȃ������B

�@���H�̂��łɃt�����g�ɂ��A�\�ʂ�q�˂�ƁA�����Ƀy�[�p�[�����o���A�u�\��ł��Ă��܂���v�ƌ���ꂽ�B�ߌ�X�^�b�t����ߑO�X�^�b�t�ւ̈����p���͂Ȃ������̂��B

�@�s���������ɁAC�����V���g���ւ̓o�X�ł͂Ȃ��A�W�l���̃��C�g�o�����Ƃ����B���F�`�A�W�l���A���ꂶ�Ⴀ�A�\�Ȃ���Ώ��Ȃ��͂����A�K�b�e���B

�@�킽�����������̂́A17:00���B�]�T���݂āA15���O�Ƀ^�[�~�i���ցB�Ƃ����Ă��A�z�e�� �N���E���v���U�̗��B

�@����ė��܂����A�o�X���B�������Ƀo���ł��A�x���c�́B�ԕ��ɂ́u���t�g�n���U

�G�A�|�[�g �V���g���v�ƋL����Ă���B���ԋq�ɉו���n���A�O�X�܁X�ɎU���čs���ƁA�킽�������̔Ԃ��B

�@�^�]�肪�ו���ςݍ��݁A���ɏ�荞�ޏ����ƐȂ��w������B�^�]��̉���2�ȁA����ƌ��3�Ȃ��Ƃ����z��B��q��6�l���B�ŏ��ɁA���ꂼ�h�C�c�����Ƃ����̌^�̏�������ɏ�荞�ށB���ɑ��g�̂킽��������l�B�����Ə����鏑�Ƃ������͋C�̓�l�Ƃ�����l������ցB�^�]��̉��͋��܂܂��B

�@���ɉ^���̎x�����B���̎��̂��߂ɂƂ��Ă������Q�Oհێ������^�]��ɓn���B�ǂ����ɏ��������A�菑���̗̎����������ċA���Ă����B�V�[�g�x���g���Z�b�g���悤�Ƃ�����A�����ɐG�ꂻ�����BExcuse

me.�ƌ�������AYou are welcome.�ƕԂ��ꂽ�BWhere do you go? �ƕ����Ă݂悤�Ǝv�������A�������C���Ɍ��t�������Ă��Ȃ����ƂɋC�������B

�@�������A�u�ڂ��͂܂��Q�O�O���ȏサ�Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł���v�ƌ����Ă����B

�@�u�S���ɓ����ʼn�܂��傤�B�̂ɋC�����āv�ƌ����A���U�荇���ĕʂꂽ�B�u���̊�]�ɔR���Ă���Ƃ͂����A�₵���͂����ˁv�Ƃ`���Ƙb�����B

�@�o�X������o���Ƥ�������P�����B�u�����Ɣ鏑�v�̉�b���~�݁A�݂Ȃ��Q�Ă���悤�������B�A�E�g�o�[���𑖂��Ă���悤���������A�悭�͊o���Ă��Ȃ��B�u�ׂ��v�Ƃ��炩����ڂ��͂�����J������A��`�������Ă����B�i09.11.10�L�j

�@